越後湯沢の風土 方言

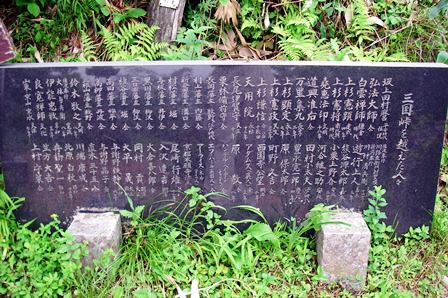

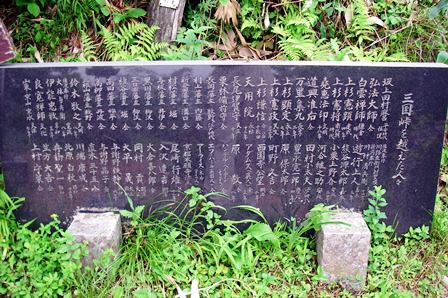

瑞祥庵 仁王尊像

越後中里駅から徒歩約15分、曹洞宗 瑞祥庵の山門に安置される仁王像。

越後中里駅から徒歩約15分、曹洞宗 瑞祥庵の山門に安置される仁王像。

酒と博打を愛し幕末から昭和初期に活躍した名彫刻師『石川雲蝶』が手がけた、造形美ゆたかな傑作。

魚沼地方、長岡地方には石川雲蝶の作品が多く残されていますが、永林寺、西福寺開山堂など魚沼地方の『曹洞宗のお寺』に関係したところに大作が残されているように思います。

寺の住職との賭けに負けて、ただ同然で作品を造っていた。など多くのエピソードも残されています。

●瑞祥庵 マップ

鳥追い

冬に行なわれる子供たちの行事、鳥追いをご紹介します。

鳥追いとは、正月15日、各家からだされた注連縄や正月かざりをもって雪ん洞※の上に積み重ね、火をつけて燃やす、冬の行事です。『鳥追いの歌』をみんなで歌いながら、雪の上を歩きます。

映画『雪国』のラストシーンにも、鳥追いの映像が使われています。

鳥追いの歌(現在の歌は、湯沢町史 湯沢町の民俗Ⅰ第3章)

オラが背戸の早稲田の稲を何鳥がまくらった。

すずめ鳥がまくらった。

すずめすわどり立ち上がりゃホーイ、ホイ。

その鳥どこから追ってきた。

しなのの国から追ってきた。

しなのの鳥も 唐の鳥も立ち上がりゃホーイ、ホイ。

湯沢のある地区の歌(宮林)(湯沢町の民俗2湯の里湯沢・まつりごとより)

あの鳥どっから追ってきた 信濃の国から追ってきた

何でもって追ってきた 雪隠ちゃら(せっちん)の柴抜いて追ってきた

柴の鳥も 川の鳥も 立ちあがりゃ ホーイ、ホイ

おらがせどの早稲田の稲を何鳥がまくらった スズメ鳥がまくらった

スズメすわどり 立ち上がりゃ ホーイ、ホイ

西から東へ飛ぶ鳥は 羽が十六つ 身がひとつ ホイやらホイやらホーイホイ

※雪ん洞

たっぷり積もった野原の雪を足で踏み固め、しゃべるとコシキで四角に切り出して、雪原の上に高く4m近くも積み重ね上げ、大きな堂を作る。

上まで登れる階段を作る。この湯金銅の上に棒をたてて四方に注連縄を飾る。堂の内部を一角くりぬいて部屋をつくる。中の壁面に小さい神棚を設け、灯明をあげる。

降雪の呼び名

雪には、たくさんの呼び名があります。

雪には、たくさんの呼び名があります。

ここでは、湯沢町史に掲載されていたものを中心に、ご紹介します。

霙(みぞれ)

初雪のころ、あるいは春先にふる水っぽい雪

ぼたゆき

初雪のころにぼたらぼたらと降る雪。あるいは2月以降に降る湿り気のある重くて大きい雪。握るとぎゅっと締まる。

あられゆき

降り始めやこてっぷき、あるいは春先に北風になって冷えてくると降るあられ状の雪。

こなゆき

厳冬期に降る小糠のような乾いた冷たい雪。握っても固まらないほどさらさらしている。

みずいき

3月以降、あるいは、11・12月の気温が下がりきらない時分に降る水分の多い雪。

越後湯沢・魚沼地方の方言

ぼちゃ → お風呂

ぼちゃ → お風呂

じょんのび → のんびり・ゆったり

だんだんどうも → こんばんは

こらっしゃい → 来て下さい・いらっしゃい

食わっしゃい → 食べてください

つぁま → お父さん(おっちゃん)

ちゃちゃ → お母さん(おばちゃん)

あんにゃ・あんさ → 兄さん

あんね・あねさ → 姉さん

おじ → 弟(次男を指す。長女長男の場合、弟であっても【おじ】にならない)

おば → 妹(次女を指す。長男長女の場合、妹であっても【おば】にならない)

ごっつぉ → ご馳走

腹くっちぇ → お腹いっぱい

あちこたねぇ → たいしたことない・だいじょうぶ

あっちぇ → 熱い・暑い

ひゃっこい → 冷たい

こてっぷき → 吹雪

ばかげに → やたらと・おかしいくらいに

なじょも → 是非・どうぞ

●使用例

『今日は、ばかげにあっちぇかった』→『今日は、やたらと暑かった』になります。

『なじょも食わっしゃい』→『是非食べてください』とか『どうぞ食べてください』というニュアンスになります。『なじょもなじょも』と二回続けて使うことも。『是非、是非』とか『どうぞ、どうぞ』になります。知らない方が聞いたらまるで呪文ですね。

●方言クイズ

初級:こらっしゃい湯沢収穫祭→答えはこちら

中級:やまんぼちゃ→答えはこちら

上級:ごっつぉではらくっちゃくなったてがんにまだかしくうちゃちゃ

上級のヒントは上の私が写っている写真です。分かったかな?答えは非公開で(笑)。どうしても気になる方は越後湯沢にいらしたときに地元の方に聞いてみてください。

文学・歴史 その他のページ

●風土・方言

●文人墨客

Copyright © 2007~ 越後湯沢Active&Relax All Rights Reserved.